前回のお話。

2025年3月18日のブログ

「ごまちゃんのおはなし①:突然現れた黒い女の子」

ごまちゃんの保護に関しては3通りのパターンがあります。

【2】明らかに飼われていたと思われる迷い猫を室内に入れ、

飼い主さんが見つかるまで世話をする一時的な保護。

【3】幼猫、子猫、人馴れしている、あるいは人馴れしそうな成猫を

里親探し&譲渡することを目的として捕まえ、室内で飼養する一時的な保護。

【4】自分が責任を持ってその猫の飼い主になるという

強い覚悟と意志を持ち、室内に入れて飼養するる永久保護。

(前回ブログより)

ごまちゃんの様子からして、直前まで大切に飼われていた飼い猫とは考えにくいですが、

まず【2】の可能性も考慮しなくてはなりません。

外で生まれた子猫を拾った、あるいは、

ボランティアさんから子猫を迎えたが、

人馴れしないまま生後4ヵ月を過ぎたところで、

うっかり脱走させてしまった・・・なんてこともあるかもしれないし、

外猫として自宅庭で世話をしていたら、

ある日を境に帰って来なくなったというケースだって十分に考えられます。

この後の話に出てきますが、預かりのKさんが

こんなポスターをサクっと作ってくれました。

まず、Mさん店舗に1枚、そして、

ペットフード店のご厚意で店内掲示板に1枚。

たまたまMさん宅近くにあった自治会掲示板を見てみると、

掲出してあった何かのお知らせの下部に、

自治会長のお名前と連絡先がありました。

迷い猫かもしれない猫を保護しています。

お近くの住人で探している方がいるかもしれないので

掲示板にその旨記したチラシを貼らせていただきたい。

自治会長さんは2つ返事で快諾して下さり、

Mさん宅付近の掲示板3か所を教えて下さいました。

勝手に貼っていいから。

必要なくなったらはがしておいて。

行政発行以外の動物関係広報や

個人のペット探しに自治会掲示板を使うな、

という自治会もある中、なんとまあゆるゆるな・・・。

ごまちゃんが飼い猫である可能性は低いと考えていましたので、

このポスターの掲出はとりあえず2週間としました。

さて、飼い主が名乗り出てきたらそれまでのことですが、

それをただぼーっと待っているわけにもいきません。

迷い猫でないらしいこのごまちゃんをどうするか。

●保護して里親探しをする

●里親が見つからなければ、自分達が責任を持って飼う。

というのがMさんご一家の意向でした。

保護から2週間、Mさんさん宅のケージ内で過ごしているごまちゃん。

ご一家の皆さんが相手をしてあげようと触ったりしているうちに、

ごまちゃんから手や口が出てくるようになりました。

保護直後は何となくおとなしい子のイメージだったごまちゃんですが、

徐々に、野生のクロヒョウ・・・

野良気質が育ちつつあった本来の姿が現れてきたのか。

Mさん宅の飼い猫がんちゃんは、

ごまちゃんケージの上に載ったりして

興味はあるようです。

気にはなるが、気に入った・・・というわけではない。

Mさんご夫婦の年齢、狭いところ(失礼!)に仮住まいという状況、

また、シニア期に入った3匹のおじさん猫さん達のストレスを考慮すると、

ごまちゃんを飼い猫として迎え入れることは容易なことではありません。

Mさんの飼い猫さんたち(手前からがんも、ちくわ、つみれ)。

となると、保護~里親探しコース【3】となりますが、

里親探しをするには、ごまちゃんにはもう少し人馴れしてもらい、

扱いやすくなってもらいたいところ。

Mさんご一家の飼い猫は皆、子猫の時に迎えた子達。

既に人馴れした状態でやって来ました。

また、これまでご一家が預かって育てて下さったちびちび猫達は皆、

人馴れとか警戒心とかいうステージ前のふにゃふにゃ状態。

ごまちゃんのように、どう転ぶかわからない(笑)、

人馴れしているとは言えない、

野生のクロヒョウ大きめの子猫にどう接したらいいのか、

不安を抱かれていたことと思います。

それ、いたって普通。

誰だって野生のクロヒョウの子どもには怯みます。

ボランティアをしていると忘れがちですが、

みんながみんな野生のクロヒョウの首ねっこを

ガチっと掴みにいくわけではありません。

さんざん引き合いに出されていい迷惑。

話は飛びますが、ねこ藩回転軸の動力源、まだまだあります。

我が家から歩いて数分のところにお住まいのKさんご夫妻も

ねこ藩の預かり担当です。

過去にもう何匹だろう・・・本当に多くの子猫を預かって下さいました。

ごまちゃんを保護したMさんご一家はちびちび猫の預かりさんです。

自営業で店舗兼自宅に1日中いらっしゃいますから、

始終様子を見なくてはならない乳飲み子のお世話が可能なのです。

子猫たちの保護部屋は店舗奥の部屋ですが、

離乳して活発に動き回るようになった子猫は、

開閉するドアに殺到し、店舗に出てしまうこともありますから、

そうなってくると、そろそろMさん宅を卒業、ということになります。

一方、Kさんご夫妻は共働きで平日はほぼ一日中留守ですので

乳飲み子の預かりは厳しいですが、自立した子猫ならばOK。

飼い猫3匹のうちの1匹きらちゃんが、保護猫の相手をしてくれることもある(適当に・笑)。

人間が留守の間は、保護部屋(ご主人の部屋)のケージで過ごしてもらい、

人間が帰宅したらケージから出してやり、時には飼い猫達のいるリビングに放す。

また、人馴れがあまり進んでいない子相手に

ぐいぐいいく積極性(笑)が、奥様のMGさんにはあります。

これまでにKさん宅から卒業していった保護猫達・・・

乳飲み子として保護したちびちび猫が離乳し、

動きが活発になりコントロールが大変になってきた時点で、

Mさん宅からKさん宅に移動、

というのは理想的な流れかと思います。

最後の預かりをお願いしてから、もう2年近く経過していて、

そろそろまた次の預かりを・・・と考えていたので(私が・笑)、

Mさんからごまちゃんの話を最初に聞いた直後に、

預かり案件があるかもしれないと、MGさんには伝え、

既にOKをいただいていました。

野生のクロヒョウの幼獣は、保護から約2週間、

Mさん宅の檻で過ごした後、Kさん宅に引っ越しをしました。

ごまちゃんが徐々に柔軟になってくれたらいいな。

猫の保護って、誰にでもできる、と私は考えています。

猫を保護し、里親探しをする間、室内で世話をする。

里親さんに無事引き渡して、責任を引き継いでいただく。

それまでにかかった費用はもちろん自分で負担する。

完結。

自分では出来ないという方が時々いますが、そんなことはないです。

人間、やろうと思えば何だって出来るもの。

「出来ない」と思い込んでしまっているか、

「やらない」「やるつもりがない」を

「出来ない」という言葉に置き換えているだけ。

私はそう思います。

しかし、常に全てを独力でスムースに実行・・・とはならないこともある。

どうしても他人の手を借りなくてはならないケースも出てくるのです。

猫の保護が続き、もう自宅内には保護のためのスペースがなくなり、

自分ひとりでは抱えきれなくなった。

(それは自分のキャパシティーを遥かに超えているということなので、

少し立ち止まり考え直した方がいいように思いますが、

そういった状況にいるボランティアさんは結構いると思います。)

保護したものの、家族にかなり重篤な猫アレルギー持ちの人間がいたことが発覚とか、

一日のほとんどの時間、仕事で留守にするため、乳飲み子の十分な世話ができないとか・・・。

家族(父親とかご主人の場合が多い)の大反対にあってしまい、

これ以上猫を室内に置いておけないと

ボランティアに助けを求めてくる方も時々いますが、

それって、実は、家族で話し合い折衷案を見つけるべきことで、

ボランティアが巻き込まれるのもどうなのかな・・と思ったこともありました。

まあ、ただ、どんな場合にしろ、自分に代わって猫を預かって下さる人がいたら、

それはそれでとてもありがたいことですよね。

そうよ、預かりボランティアというのはありがたい存在なのよ。

それを忘れてはいけない。

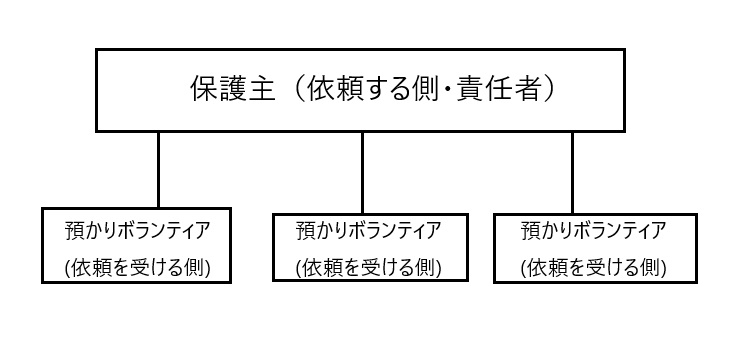

ここで少し、【保護主と預かりボランティア】の関係について

私の理解、見解の範囲で記しておこうと思います。

ごまちゃんのケースでは、Mさんご一家が「保護主」となり、

Kさんご夫妻が「預かり」担当となりました。

保護主=猫を預ける側、つまり依頼する側。

預かりボランティア=猫を預かる側、つまり依頼を受ける側。

保護主というのは自分で保護した猫の「最終的な命の責任者」です。

保護した猫の里親探しをしたいが、様々な事情で自分の手元に置いておけない時に、

その猫にかかる医療費や飼育費を全て負担し、里親探しを行うことを条件に、

他人に猫を預かって飼養してもらいます。

里親探しや諸々の事項に関して、その猫の責任者として決定権を持っていますが、

保護猫の日常をつぶさに観察しているわけではないので、

預かりボランティアの意見を重視して、物事を進めたり決定することになります。

里親が見つからない場合、自分が責任を持ってその猫の飼い主となる、

という覚悟が、保護主には必要です。

預かる側は、猫の性格にもよりますが、

里親探しをする猫を、飼い猫としてやっていけるような猫に育て、

毎日世話をしなくてはなりません。

短期長期に関わらず、その猫と暮らすことになりますので、

猫の問題行動や健康面に常に気をつけていなくてはならず、

大変重要な役目を担うボランティアです。

里親探しや諸々の事項に関して最終決定権はありませんが、

猫の性格や行動について、保護主に報告したりアドバイスできる立場です。

他人が保護した猫を託されるわけですから、

その猫にかかる費用を負担する筋合いはなく、

フード、猫砂、その他飼育に必要な物品は保護主に提供してもらいます。

保護主に代わって通院する必要が出てくることもありますが、

その際の医療費も負担する必要はありません。

これが一般論ではないかと思います。

責任は保護主にあり、決定権も保護主にある。

「預かりとして利用されるだけで決定権もない?

そんな内容で預かりボランティアになりたい人なんているんですか?」

と驚いた女性が過去にいらっしゃいましたが、

私はその意見の方にびっくりしました。

なぜなら、私が知る限り、最終的な責任が伴わない分、

保護主よりも預かりボランティアの方が気が楽と

考える人間の方が多い傾向にあるからです。

ねこ藩としては、

グループとして保護猫をサポートできるように

と考えています。

一般的な「保護主・預かりボランティア」の関係というと、

こんなイメージではないでしょうか。

企業で例えると、親会社・子会社のような関係、

または、上司+部下のような関係に見えなくもないですね。

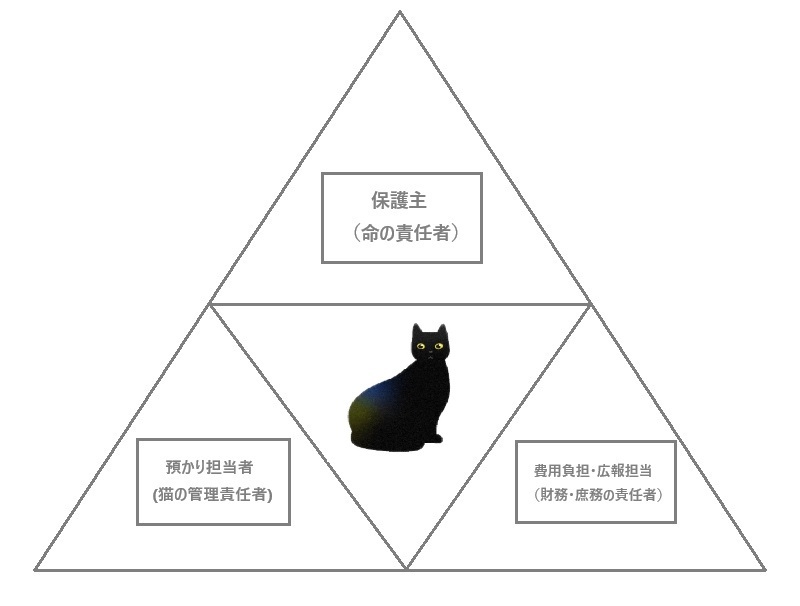

ねこ藩内のサポート体制は以下のようになります。

つまり親会社・子会社のような縦の関係ではなく、

ひとつの企業内で、それぞれ担当部署が分かれている感じ。

家庭の事情もあり、ほいほいと猫を保護したり預かったりが難しい状況で、

「PC作業OK、営業OK、資金OK」の私が苦し紛れに(笑)考えたシステムです。

保護主は「里親が見つからなければ最終的にその猫を自分で飼う」という、

私から見れば重い重い責任を背負っています。

全ての責任をかぶらなくてはならない代表取締役的なヒト。

保護主の心理的負担を軽減できるよう、

あとは他の人間が出来る部分を補いサポートしていく。

●里親探しの間、猫を預かって管理飼養する「預かり担当者」

・・・管理・開発責任者

●里親探しの作業や書類の作成を行い、費用を負担する「雑務担当・お財布係」

・・・営業・広報・財務担当者

三者が密に連絡を取り合い、情報を共有し他者の意見や考えを取り入れる。

力バランスに気をつけて(笑)、正三角形の形をキープする。

ねこ藩では、保護猫の医療費、飼養必需品の他、

預かり担当者さんに、1日あたりの預かり費用×預かり日数で、

「預かり費用」をお支払いしています。

家庭に保護猫が加わるということは、光熱費にも関わってくるからです。

保護部屋のエアコンを常につけている状態にしたり、フードの湯煎でお湯を沸かしたり、

嘔吐物や汚物のついた敷物を洗濯する回数も増えるでしょう。

飼い猫さんのために購入した爪とぎやおもちゃをダメにしてしまうことだってあります。

そう言う割には、微々たる金額の預かり費用なのですが・・・(^_^;)。

もちろん、Mさんはごまちゃんを保護した当初、こうおっしゃっていました。

うちでごまちゃんを保護すると決めたので、

ごまちゃんにかかる費用は負担させてください。

ダメですよ。

それが普通なのでしょうが、

今回はそれダメ。

全く見知らぬ人からの依頼ならともかくとして、

常に多大な協力をして下さっているMさんご一家です。

しかも、ねこ藩の幼猫預かり担当者だよ?

Mさんは犬猫用のお洋服を制作して

ハンドメイドサイトで販売しているのですが、

売上金の一部を、定期的にねこ藩に寄付して下さっているのです。

もう何十回も・・・。

ねこ藩が参加した過去のイベントでは

Mさん製作の犬猫服も販売していました。

これまでに頂戴してしまった寄付金の総額で、

(私ひとりで)ロンドンに行って帰って来られる。

なので、今までいただいた寄付金は即席で「Mさん基金」と名付け、

ごまちゃんの保護費用として使わせていただくことにしました。

ごまちゃんサポート体制が整ったところで、

人馴れトレーニングと里親探しが始まります。

To be continued・・・